「秋田には仕事がない」という言葉。ニュースの見出しで、知人との会話で、たびたび出会います。一方で羽後町に住んでみると、時代の流れに応じてそれぞれの生業をつくってきた人々の姿が見えてきます。

「生業(なりわい)」とは、生活を営むための仕事のこと。⾃分の技と⼟地を活かし、⾃分の⼿で”⾷べていく”ための術ともいえます。その始め方と続け方、難しさと面白さ。人や業種によっても実にさまざまな「生業」のあり方を描き出すべく、羽後町に生きる人たちにありのままを語ってもらう新企画【なりわい物語】を始めます!

記念すべき第一回目の「なりわい物語」を語ってくれたのは、百姓と豆腐屋を営む利豆腐店(かが・とうふてん)から、86歳の利周一郎さんと81歳の利智子さん。まだ日の上らない朝3時半に、利豆腐店の一日は始まります。身支度を整えたら早くも豆腐を作り、午前8時ごろまでには売り終える。出来立てほやほやの豆腐を届ける、それが一番のサービスだといいます。人生を注いできたその生業はどのように生まれ、どのようにして続いてきたのか、お話を伺いました。

10歳で手伝い、24歳で継ぎ、創業76年

戦没した実父に代わってやってきた養父が豆腐と百姓を始めたのは、周一郎さんが10歳のとき。戦後の食糧不足で、豆腐に商機を見出したのが始まりでした。

周一郎さん:そのお父さんも厳しいお父さんでよ。朝四時半に起こして。*して[そして]、あの時は豆腐がたいした売れる時代だから、町の小売店12軒を全部配達してから学校に行ってたんだ。夏場は自転車で行くから遅刻しないで行けたけれども、冬は今みたいに除雪はされてないから、自分がそりさ12軒の小売店を全部回って行ってくると、遅刻が1時間から1時間半。毎日。して先生方から怒られて。「朝早起きしてやれ」って。

↑周一郎さん。趣味は謡(うたい)と野球。プロ野球から高校野球まで試合観戦は欠かさない。

↑周一郎さん。趣味は謡(うたい)と野球。プロ野球から高校野球まで試合観戦は欠かさない。

小学生ながら朝早く起きて豆腐を配達し、学校に通っていた周一郎さん。中学2年生まで家業を手伝う生活を続け、中学3年生のときに親の勧めで大曲農業高校を受験。当時の成績では合格は「無理だ」と教員から言われていましたが、勉強を重ねて合格を掴み、義理の叔母さんの家に下宿して高校に通う日々が始まりました。

周一郎さん:あとは、金もらって学校行ってるから勉強しかない。勉強すれば勉強するほど成績がぐんぐんぐんぐん上がるんだな。勉強って面白いなと思ったんだよ。して最後に、1番になったわけだ。びっくりして。

先生から呼び出され、大学進学を勧められた周一郎さん。しかし家庭の状況を思いやり、家業を継ぐことに決めたといいます。

周一郎さん:(大学に)行きてかったなとは思うども、家庭状況がよ、ゆるさねかったおん。だから親さも、相談さね。すぐ、断った。自分で断った。「残念だな」って(先生が)言うっけ。

一方で、百姓になることを後押ししてくれた先生も。

周一郎さん:農業高校の先生で、「大曲農業高校も今、(卒業して)政治家になったり務め人になったりしていて、百姓も一生懸命頑張れば飯食っていけるから、変なことするなよ。一生懸命百姓やれよ」っていう先生が一人いて。あの先生はすごい人で。だどもみんな、政治家なったり公務員になったり、みんな格好いい方に行った。俺はそれは絶対嫌だったから、「俺は百姓と豆腐屋で生きる」っていう信念があったから。だからみんな、「(学校の成績で)一番もらってなに、豆腐屋か、百姓か」って言ったけど。でもずっと続けた。信念だな、信念。

24歳のとき、養父が54歳で他界。一年後に当時20歳になったばかりの智子さんを迎え、周一郎さんが中心となって家業を担うことになります。

智子さん:手が足りなくて、働き手としてこの家に迎えられて、それからずーっと今まで働き通し。いつも、子ども生まれても背中に背負って、そして豆腐作ったり、畑さ行ったりしてましたよ。私も、頑張りました。

周一郎さん:頑張った、この人も。この人がいたから今があるんだから。だから、頭上がらねえな。

↑生まれたばかりの長男を抱える周一郎さん(左)と智子さん(右)。

↑生まれたばかりの長男を抱える周一郎さん(左)と智子さん(右)。

10歳下の弟を高校と大学に入れ、自身の3人の子どもも大学に進学。家庭を支え続けた百姓と豆腐屋の生業。70年余りの歳月の中でも、辞めようと思ったことはないといいます。

周一郎さん:やっぱり、一旦決めたことはよ、やる、って気持ちでやってきた。

その信念が、今日の生業を形作っています。

好奇心ひとつで挑戦つづけ、逆境も転機に変える

利豆腐店は、家を訪ねて豆腐を販売する小売業。しかし創業当時は卸(おろし=商品を小売店に売り渡し、小売店が商品を販売する商業形態)が主流で、利豆腐店も卸一本。小売業へ転換するきっかけとなったのは、一つの逆境でした。

智子さん:同業者が、同じ豆腐屋ほかにもあるし、それから小売店も、仙道・田代方面、明治・新成方面、小売店あれば、そこさ同業者が、小売店の取り合いみたいな感じで。

それまで利豆腐店で卸していた小売店に他の豆腐屋が営業をかけ、利豆腐店の豆腐が売れなくなる事態に直面したそう。

智子さん:でも、負けないでっていうか。朝早く起きて、お店屋さんの周辺に「ごめんください」って一軒一軒訪ねて。そして豆腐買ってもらったり、そんなことして、二人で、いろいろ方法考えて。

↑智子さん。米・味噌・野菜・豆腐など、家のあらゆる食材をごちそうに変えるマジックハンドの持ち主。

↑智子さん。米・味噌・野菜・豆腐など、家のあらゆる食材をごちそうに変えるマジックハンドの持ち主。

卸売業での販売が厳しい中、豆腐を直接売る方法でなんとか売り先を確保したことが、現在の小売業にも繋がりました。

周一郎さん:今は小売が主体で、スーパーがあるために卸は全滅だべ。だから、それがあったため、いま豆腐屋続いてる。皮肉なもんでよ、続いてるだ。そういうもんだ。だから、必ずしも順調に行ったわけでねえ。負けてしまえば、俺もダメになってしまうども、負けねで「このやろう、俺なりにやる」って。

当時は50軒ほどを回って豆腐を売っていたそうで、今は40軒ほどに小売を続けています。また現在も、減反の土地を利用して始めた豆の無農薬栽培、物価高騰やスーパーの普及に応じた豆腐販売など挑戦の日々が続いています。

周一郎さん:草との戦いでよ、無農薬なんて。薬は簡単に入れられるけど、実行するのは至難の業だ。よっぽどの信念がなければできない。

田畑に通い詰めた結果、肌はこんがりと焼け、町の人からも「利さん、焼けたな」と言われるそう。

周一郎さん:(それまで豆は)外国産の買ってた。今は、ほんっとに安全だ。無農薬でほんっとに、やっぱりよ、厳しく育てた豆だからよ、全然味違うんだよ。豆乳も市販のやつな、飲まれね。豆腐なんかよ、*かれね[食えない]。とてもとても。

智子さん:でもやっぱり、消費者にしてみれば、値段、価格に…。それでなくても今物価が高いから、やっぱり少しでもスーパーで安く、チラシ見たりして安ければ、みんなそっちに走るから、それはそれでしょうがない。止められないから。だから、うちの豆腐でいいっていうお客さんに、お願いして、買ってもらって。

周一郎さん:「利さんの豆腐は美味しいども、(買うのを)やめる」っていうんだから。今そういう時代だおん。だから、豆腐って形あればいいって感じでよ。安いべ。うちの豆腐の半分の値段で買えるもん。

利豆腐店の豆腐は一丁500gあたり170〜180円。豆乳は500mlで同価格。添加物や特別な包装は使用しておらず、1〜2日で変わってしまうという日持ちもハードルになっているといいます。

↑利豆腐店のお豆腐と豆乳。豆の香り高く、味わいは別格。

↑利豆腐店のお豆腐と豆乳。豆の香り高く、味わいは別格。

逆境に負けず様々な挑戦を続ける周一郎さん。その原動力は。

周一郎さん:俺は挑戦ってことよ、好きだからよ、新しいことに挑戦すること。だからコメも春になれば、秋のこぼれた種っこから、春になれば芽っこ出るんだよ。いやーこれだなっと思ったんだ、俺。それで、秋さタネ巻いて、それ2年やった。それだってよ、*したば[そうしたら]、あまり種いっぱい蒔いて、間引き*さねば[しなければ]できねからよ。それも難儀だなと思ってよ。そんで、秋種蒔きやめて、して春、一本ずつ植えたんだよ。離してな。そういう、好奇心があるんだよ、俺。そういう好奇心の塊なんだ。

気になったら挑戦して、ダメだったらまた別の方法を試す。なんでも挑戦してみる好奇心が、ここまで続いてきた秘訣のようです。ただ、あと1,2年で百姓も豆腐屋も終えるかもしれないと話します。

周一郎さん:農薬使わねえべった。せば、草との戦いだおの。*おりゃ[おれは]、草に負けたくねえったって、今年も草に負けそうだ。負けそうだども、それも挑戦だからよ。至難の技だ。草を制すれば成功するども、今年は勝たねえったって、草には負けにゃあなと思ってやってるどもよ、なかなか容易でねえ。

百姓と豆腐屋 「なりわい」として続く理由

百姓も豆腐屋も、体が資本。気を遣っていることは。

周一郎さん:やっぱり、食事だな。それから、睡眠だな。だから、食事はこの人が徹底して、栄養のあるものをよ、健康の、根本的なものを食わせてくれるから。して、やっぱり睡眠も最低8時間は寝ねばできねえ。最低8時間。(野球の)ナイターあったりすれば遅くなるども、普通はよ、6時から、遅くても7時には寝るんだ。そして、朝は夏場3時半に起きるんだ。冬は4時だどもな。豆腐を始めるのは4時前だから。ちゃんと節制した生活してるから、大丈夫。この人は食事の管理を徹底してるから。

智子さん:おかげさまでかかりつけ医がない。薬も飲んでない。悪いところはいっぱいあるだろうけども。歯医者だけ。

80歳を超えた際には、80歳で歯が20本以上ある人に送られる「8020いい歯の表彰」も受賞しました。

↑智子さんの手料理。三食欠かさず作り、盆正月には豆腐汁・冷奴・湯豆腐などの豆腐料理がずらっと並ぶそう。

↑智子さんの手料理。三食欠かさず作り、盆正月には豆腐汁・冷奴・湯豆腐などの豆腐料理がずらっと並ぶそう。

二人あっての生業であることも見えてきました。

智子さん:朝昼晩、全部自分のペースで動くから。その通りに私もやらないと、食事もだし風呂もだし、いろんなことがこの人のペース。だまーって、この人のペースに合わせて。ちょっとくたびれて横になりたいと思っても、『ままくう』って言って、お昼でも夕方でも、入ってこばお風呂沸かしてお汁あっためてあれあっためてとかっていう風にあたふたして、座ったら「はい」って出せるようにしとくのは私の仕事です。

周一郎さん:一人じゃダメだ。だから、この人が体悪い*ひぇば[っていえば]パッとやめねばダメだ。豆腐屋もやめねばねし。田んぼもやめねばできね。この人が健康なために俺、なんとかやれるのであって。この人が健康でねばダメだ。この人が頼りだから。

先祖やお天道様への日頃の感謝も。

周一郎さん:やっぱり先祖のおかげだなっと思ってよ。先祖が悪いことせば、みんな孫子さも伝わるからよ。いいことも悪いこともみんな伝わるから。

智子さん:先祖に感謝しながら、毎日、朝に炊き立てのご飯からお茶から備えて、毎日感謝して。

周一郎さん:いいことをしても悪いことをしてもちゃんと見てるからよ。いいことはできねども、悪いことだけはさねなと思って、いつも。なんとかかんとか俺みてえなバカがよ、ここまで86歳まで、あっちゃぶつかり、こっちゃぶつかりしてなんとかかんとか生きてきたからよ。ありがてえなあと思ってよ。失敗の連続でここまできたからよ。お天道様に、なんとかかんとかこの年まで生かしてもらったなあと思ってる。だどもこの人のおかげだ、ほんとに。半分以上はこの人のおかげだ。

70余年。「なりわい」が続いてきた、そのわけとは。

周一郎さん:やっぱり百姓はおもしれえんだよ。やればおもしれえんだよ。なんとも言われない魅力があるんだよ。今も、この歳になっても『いや〜百姓っておもしれえなあ』と思ってよ。毎日ワクワクしてる。

智子さん:孫たちもみんな「じいさんの米が美味しい」とか「野菜が美味しい」とかって言ってるから。

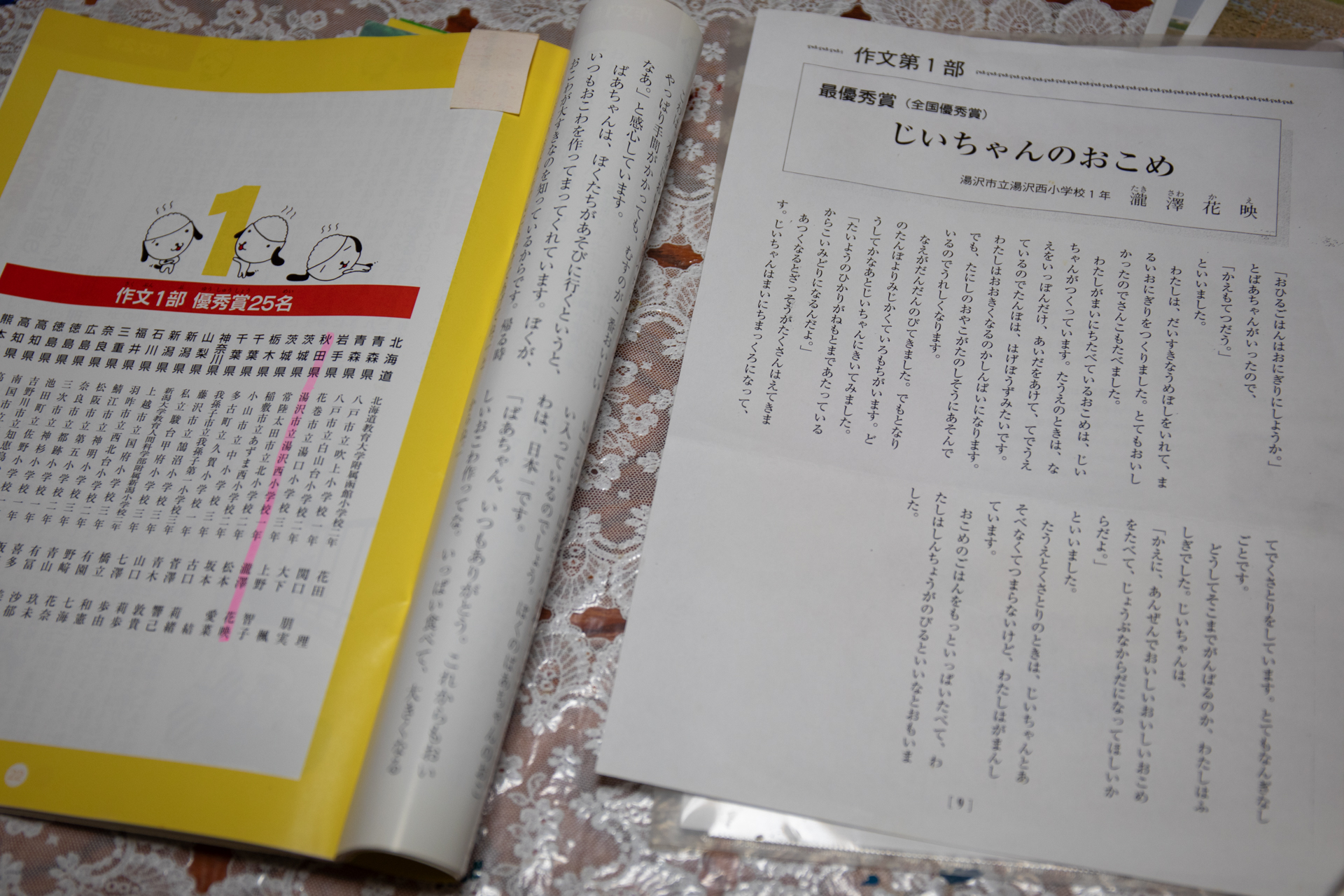

当時まだ小学生だったお孫さんの作文には、周一郎さんとの日常のやりとりが書かれている。

当時まだ小学生だったお孫さんの作文には、周一郎さんとの日常のやりとりが書かれている。

周一郎さん:田んぼも、土から水の管理から色んな管理からちゃんと見てよ、して、今年も稲はいいから子供達さ*食わせるいなー[食べさせられるなー]と思って。したら一番末の孫がよ、「爺さん死ねば安全な米食われねえなあ」って姉っこさ言ったと。「大丈夫、爺さんは死なないから」って。いやー。したば、死にかかったけど生きたんだから、俺。

智子さん:100歳まで頑張らねば。

周一郎さん:張り合いあるべったや。やっぱり自分で*食うばし[食べるばかり]でねくよ、他人さ、自分の作ったものをやって「美味しい」って言われれば、そった幸せなことはねえんだよ。へば、また来年もやるなーと思ってよ。枝豆もやってるからよ、「利さん、枝豆すごいうめえっけなあ。なったことせば、こういう美味い枝豆できるんだ」って。自分のやったのがやっぱり安全で美味しいっていえば、いやーまた来年もやるって感じで。だからそういう、百姓はよ、面白みあるんだよ。農業なんて立派なものでねくよ、百姓。百姓。ほんとに、泥臭い人生を生きてきたからよ。なんも、格好もなんもつけてねえからよ。

◯取材を終えて…

羽後町で生まれ育って80余年、変わらぬ生業に向き合う姿勢に心動かされました。何歳になっても挑戦を続け、周りの人や先祖への感謝を忘れず、日々の営みを「おもしれえ」と思い続ける。そうしたお二人の姿勢が、百姓と豆腐屋の生業を今日まで支えてきたのだろうと思います。未知を面白がる精神、自分も持っていきたいです。

………………………………………….

UGONEWS編集部(地域おこし協力隊|岸峰祐)