「秋田には仕事がない」という言葉。ニュースの見出しで、知人との会話で、たびたび出会います。一方で羽後町に住んでみると、時代の流れに応じてそれぞれの生業をつくってきた人々の姿が見えてきます。

今年9月にスタートした【なりわい物語】は、羽後町に生きる人たちに日常のありのままを語ってもらう新企画。生活を営むための仕事である「生業(なりわい)」を軸に、その始め方と続け方、難しさと面白さ、人や業種によっても実にさまざまな生業のあり方を描き出します。

第二回目の「なりわい物語」を語ってくれたのは、日本語講師を始めて5年になる岡部麻実さん。羽後町に住みながら、国内外と通信を繋いで日本語を教えています。台湾便のある秋田空港までも車で1時間かかる羽後町で、国境を超えて生業を形にするその方法と魅力について、お話を聞きました。

羽後町から、時差17時間の生徒とリモート授業

朝8:00。椅子に腰掛ける。パソコンを立ち上げて自作の教材を開く。授業開始時刻になったら、Web会議ツール「Zoom」にログイン。挨拶から始まって、最近の社会情勢や気候の話を少し。

生徒さん「今日、天気はどうですか?」

岡部さん「こちらは、今日は晴れですね。『秋晴れ』といいます。」

生徒さん「あきばれ、あー」

岡部さん「(パソコンに入力しながら)秋の、晴れた、空。『秋晴れ』。気持ちいいです」

生徒さん「あきら、あきばれ。あきばれ。はーい」

岡部さん「この『はれ』、に、てんてん。『ばれ』、になりますね。そちらは?」

生徒さん「同じです。秋晴れ」

「こちら」は午前8:00、「そちら」は1日前の午後3:00。週に1度の頻度で日本語を教えているアメリカ合衆国在住の生徒さんとの授業です。時差を感じさせないほど自然なやり取りと、和やかな雰囲気で授業は進みます。

この日の授業内容は「名詞を修飾する」。スライドを見ながら、イラストの内容を日本語で描写していきます。

岡部さん「早速スクリーンシェアしますね。見えますか?これは、なんでしょう?」

生徒さん「『ピカソが描いた絵』です」

岡部さん「いいですね。これは2つ言えますね。『弾く』と『演奏する』」

生徒さん「どっちがいい?」

岡部さん「どっちもいいけど…、『弾く』がいいかな」

生徒さん「『ベートーベンが弾いたピアノ』です」

「できないことを教えるより、できてることを伸ばそうって最近は思ってますね」と岡部さん。間違いを逐一指摘するよりも、できていることやその人が得意なことを褒めることで、喋りやすい雰囲気作りや言語レベル上達の後押しができるよう心がけているそう。午前9:00、盛りだくさんの内容で45分間の授業が終了しました。

「あなた、できそう」常連客の一言が転機に

岡部さんが日本語講師を始めたのはおよそ5年前、まだ秋田市に住んでいた頃。当時オーガニック食品店を営んでいた岡部さんのもとに、そのきっかけは突然やってきました。

岡部さん:お客さんに「日本語教える仕事あって、あなたできそう」みたいな。「応募してみて」って言われて、「はあ…」みたいな。

当時はしっくり来なかった提案ですが、別のお客さんからも子どもの家庭教師を依頼されるなど講師業を考える機会が増えていた頃。ひとまず言語教育系のプラットフォームに応募したところ「運よく」審査を通過したため、店舗経営と並行して講師業を始めてみることに。

岡部さん:わたし、オーストラリア帰りだったから、なんかこう、逆カルチャーショックみたいなのをずっと持ってて。すぐ海外行きたくなるんですよね。でもお店あるから行けないしーと思ってて。で、日本語教えたら海外の人と話せるしなーと思って。で、そしたら、細い繋がり、でもなんかちょっと心の拠り所になったりとかして、楽しかったんですよね。で、お店やってて、朝とお店終わった後にレッスンしたりとかして。

日本語学校で教えた経験もなかった岡部さん。自ら講座やテキストを探して積極的に情報を集めたといいます。

岡部さん:一人でね、やって。だから、日本語学校に勤めてる人がどういうことをやってるかわたしはわからないんですよ。だからいろんな講義とかになるべく参加するようにしてて、書籍読んだりとか、去年もずっと、ある大学の講座、9ヶ月くらいの講座をずっと受講してて。

たった一人で始めた講師業。試行錯誤を繰り返しながら、納得のいく授業や教材作りに取り組んでいきました。

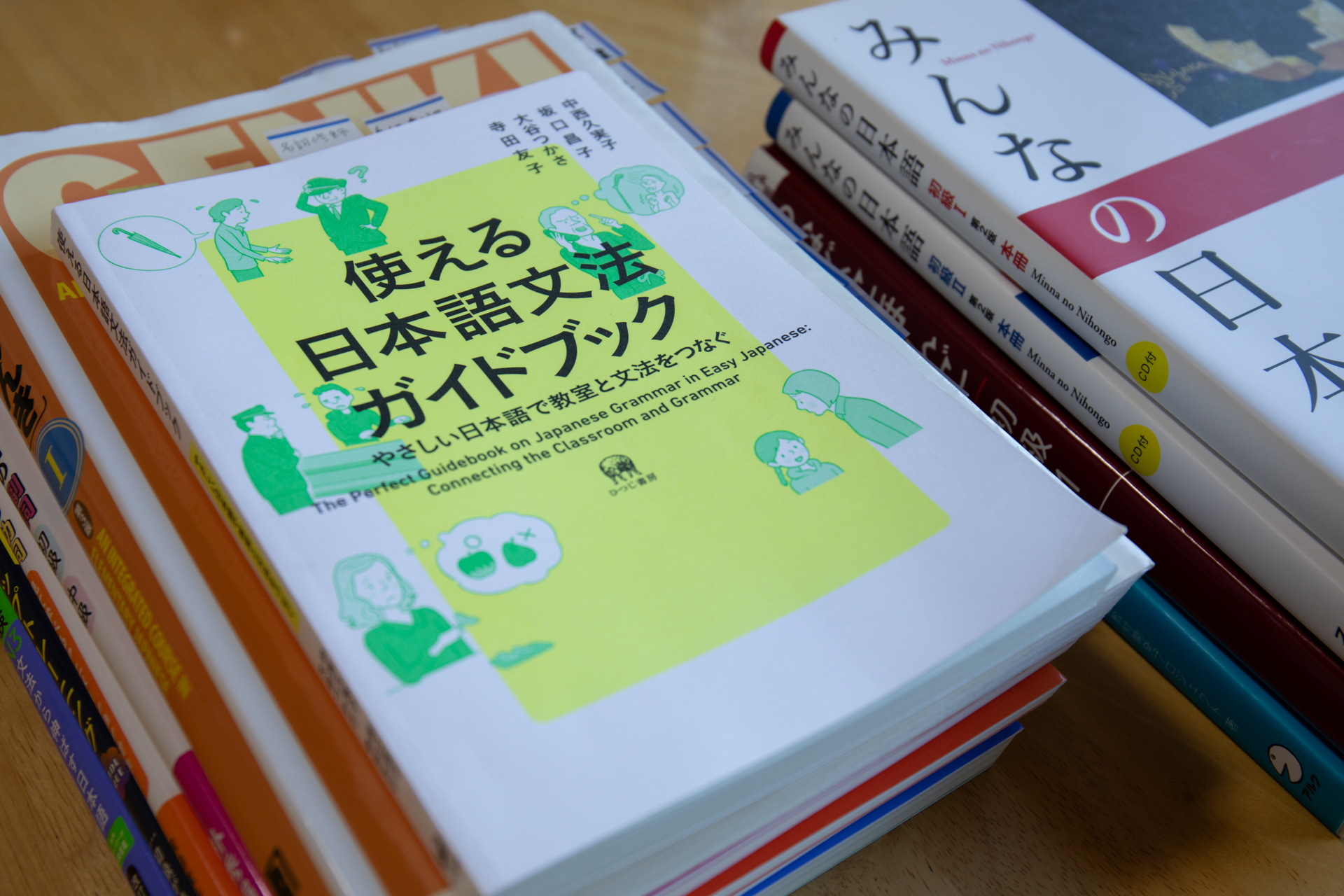

岡部さんが収集したテキストの一部

岡部さんが収集したテキストの一部

講師業を始めて気づいた「日本語って面白い」

日本語を教えるようになってまず気づいたのが、日本語の魅力でした。今まで何気なく使っていた母語・日本語。教える立場になって始めて、日本語の構造や細かい言葉の違いが見えてきたといいます。

岡部さん:やっぱり、(日本語の)ネイティブじゃないですか、わたしたち。それってなんで話せてるかって今まで考えたことなかったけど、教え始めてから日本語の構造が初めてわたしはわかったわけですよ。「こういう順番で話してるんだ」とか、「語彙をこうやって活用してるんだ」とか、わかっただけでもまず、面白い。

例えば、日本語のオノマトペの多様さ。

岡部さん:今でも、どうやって教えたらいいかっていう難しさがあって、これも面白い。「ペラペラめくる」と「パラリとめくる」って、うちらはすぐわかるじゃないですか、どっちが速いか。でも生徒さんはわかんないわけですよ、音だけの雰囲気じゃ。これをどうやって教えようかな〜みたいなのとか。面白くない?

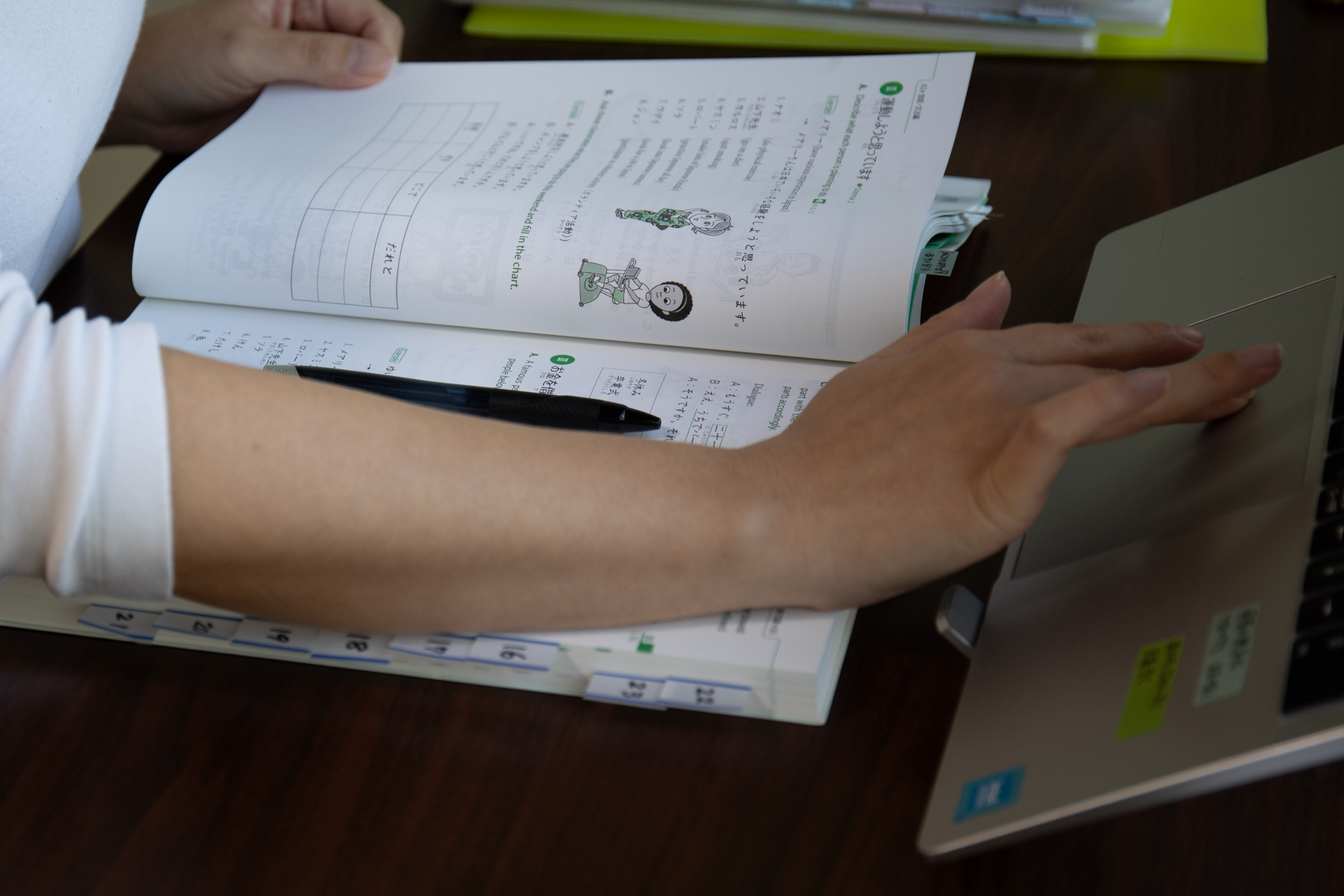

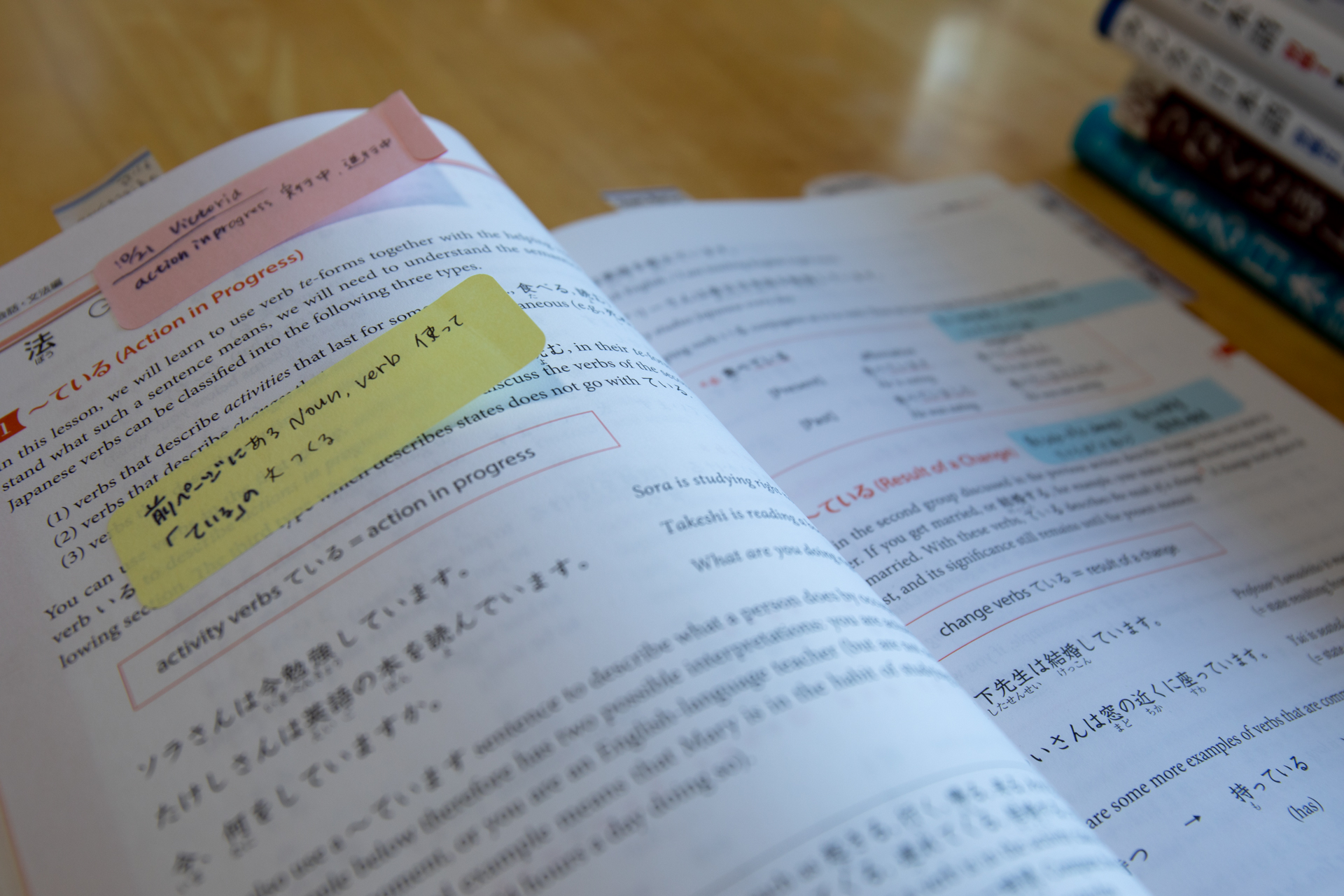

テキストを読み込み、授業に使えそうな要素をメモしていく

テキストを読み込み、授業に使えそうな要素をメモしていく

その他にも助数詞の多様さや、英語と日本語の文章構造の違いなど、日本語の面白さを挙げ出したらキリがないほど。「なんだろう?」と立ち止まることばかりだと、岡部さんは話します。

岡部さん:たぶん死ぬまで終わらないから、安心して楽しめるっていうのはあります。これがもっと、学生の時から日本語教育やってる人で、とか、もうちょっと日本語がこんな複雑じゃなかったら、終わりが見えてたかもしれないじゃないですか。そしたらたぶん楽しめないと思うんですよ、「終わっちゃう〜」と思って。でも絶対死ぬまでおわんないから、安心して勉強できる。

日本語面白いよ。ほんと面白いです。めっちゃ面白い。で、あと海外の人と繋がってるのも面白いし、場所は移動してないけど心の行動範囲が広くなるっていうか、はい。いいです。

日本語を学び、生徒に教える。その過程で、自分の視野もどんどん広がっていく。教える側になって初めて見えてきた日本語の魅力が、さらに岡部さんを日本語講師の道へと引き込んでいきました。

生徒がいるから、今日も向き合い続ける

30分・45分・1時間の3種類のコースを、月あたり合計35〜50コマ程度こなす岡部さん。授業で使用するスライドは、それぞれの生徒にカスタマイズされた岡部さんオリジナルの教材。「その人に近いシチュエーションの例文を入れたくて」。岡部さんのこだわりが垣間見えます。

岡部さん:(教材は)一回作ればいいと思ってたんですよ、当初。だけどやっぱ、自分が成長していくじゃないですか。で、昔のやつ見ると、もう、作り直したくなるんですよ。「やっぱこれじゃわかんないよな」とか、「このスライドで教えちゃった学習者さんに悪いな」っていう思いが強いですね。「なんでわたしこの時この例文出したんだろう」とか、「わかりづらっ」とか「絵、多すぎ」とか。自分を責めます。

教材を画面共有しながら授業を進める

教材を画面共有しながら授業を進める

準備に時間をかけるため、授業のない日も作業時間は終日。「定時っていう概念は人生から捨ててる」と岡部さん。

岡部さん:会社員は、人より仕事したりとか、定時外って考えちゃったりすると、損した気分になりません?それは一切ないです。意味わかんない損得勘定や煩悩は、自然と自分から排除されたので。ないですね、だから切り替えもないです。常に日本語教師です。寝てる時も。(笑)

生徒の存在も大きな支えとなっているそう。

岡部さん:やっぱ生徒さんの存在があるから、人間関係できていくと、もう長い人は、わたしが始めた頃から(日本語の授業を)やってる人で、今(も継続して)やってる人いるんですよ。自分が怠けるってことはその人を裏切るってことになるから、そういうのはしたくないっていうのもあるかな。その人のために勉強し続けるっていうのはありますね。生徒さんのおかげです。

メッセージや年賀状を交わしたり、地元の食材を送り合ったり。日本語を教えることに留まらず、さまざまな人生の変化を一緒に乗り越えてきたからこそ築かれた生徒との信頼関係もまた、講師業に向き合い続ける動力源になっています。

ずばり「日本語講師」とは、どんな生業?

岡部さん:「学習者の伴走者」です。「先生」って言われたりするけど、で、自分は「講師」って名乗ってるけど、結局、伴走する。イメージ的には、言語学習って長距離マラソンなんですよね。短期的に勉強して何か変わるってわけじゃないから、長距離マラソンだから、やっぱり途中で挫けたり、歩きたくなったりとか、止まったりっていうのは必ずあるんですよ。だけど、またやろう、もうちょっと頑張ろうって思った時に、必ず、そのとき隣にいなきゃいけないと思ってるんですね。前を走るとかでもなく、後ろから「がんばれー!」っていうのでもなく、隣に、同じペースで、走る、っていうのは、日本語講師。だと思ってます。

「教育者」ではなく、「伴走者」であると。

岡部さん:最初は、ひっぱりあげなきゃと思ってたんですけど、ある日突然、「あ、違うんじゃないかな」って思って。その人のペースがあるし、わたしのペースについて来させるのに鼓舞するんじゃなくて、わたしがその人のペースで走んなきゃ、って思って。めっちゃゆっくりの、半年に1回の人もいるし、毎週2回の人もいるし、会話の量、たくさんの人もいるし、少ない人もいるし。その人に合わせて、同じペースで、横にいる人。伴走者です。っていうのははっきり言えます。

◯取材を終えて…

「不安とか迷いはなかった?」という問いかけに、「わたしは無い方だと思います、多分」とはっきり。日本語に、生徒に、事業に。まっすぐ向き合い続けていたら、いつしか生業として形になっていた。そんな印象を受けました。あれこれ悩む前に、まずは真正面から向き合う。そこから生業の芽は育ちはじめるのかもしれません。

………………………………………….

UGONEWS編集部(地域おこし協力隊|岸峰祐)