地域おこし協力隊の土田です。これまで、ウゴキーマンなど特集記事を発信してきましたが、新たな企画を始めたいと思います!題して「コメをつくる!」。「令和の米騒動」など、最近「コメ」に関するニュースは見ない日がないほど話題になっています。本シリーズでは、地域のお米や作り手の人たちに対して興味を持ってもらう人を増やすこと、また筆者自身も米づくりについて勉強することを目的に、米づくりに関わる様子を随時発信していきます。

なぜ始めるのか。一言でいうと、羽後町に戻ってきてからの1年間で、「この地域」と「農」に密接な関係があることを改めて感じたからです。この地域「ならでは」を形成している特徴の一つ「農業」。実際に経験することを通じて、「地域らしさ」を肌で感じたい。また、私の故郷である里山地域に増える耕作放棄地を見て、「何かできることはないだろうか」という気持ちを抱えたことも理由の一つです。

*生まれ育った集落の里山(昨秋撮影)

*生まれ育った集落の里山(昨秋撮影)

中山間部と平野部を抱え、盆地ならではの農業に適した気候や土壌の肥沃さなどから、様々な農産物が作られている羽後町。数ある羽後町の農産物の中でも、最大の特産物といえばやはり「コメ」。改めて、この地域で採れるお米のおいしさに日々感動しています!

しかし米業界は、全国的な米不足、農家の高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など、様々な問題に直面しています。いま普通においしいお米が食べられていることに感謝を抱きつつ、実践を通じて「コメ」について体系的に学んでいきたいと思います!

若い方を中心に、「実家や親戚は農業をしているけど、あまり関わったことがない」という人も多いのでは、と思います。何を隠そう、私もその一人です。この記事を通して、そんな方々が、普段当たり前に食べている「コメ」について、少しでも関心を持っていただけたら幸いです。(とても主観的な記事になること、また知っている方からすれば「何を今さら」な記事になるかもしれませんが、どうか温かい目で見守ってください!)

春の風物詩「種まき」

今回お世話になるのは、新成地区郡山集落にある「郡山営農組合」さん。郡山営農組合(こおりやまえいのうくみあい)は、郡山集落の営農を担う中核組織であり、30ha(ヘクタール)超の広大な農地で、主に米や大豆を育てています。筆者は4月の種まき前の準備から、度々お邪魔して一緒に作業をさせていただきました。

まずは苗を育てるハウスの準備から。種を植え、小さな芽たちが育っていくよう、ハウスの補修を行います。

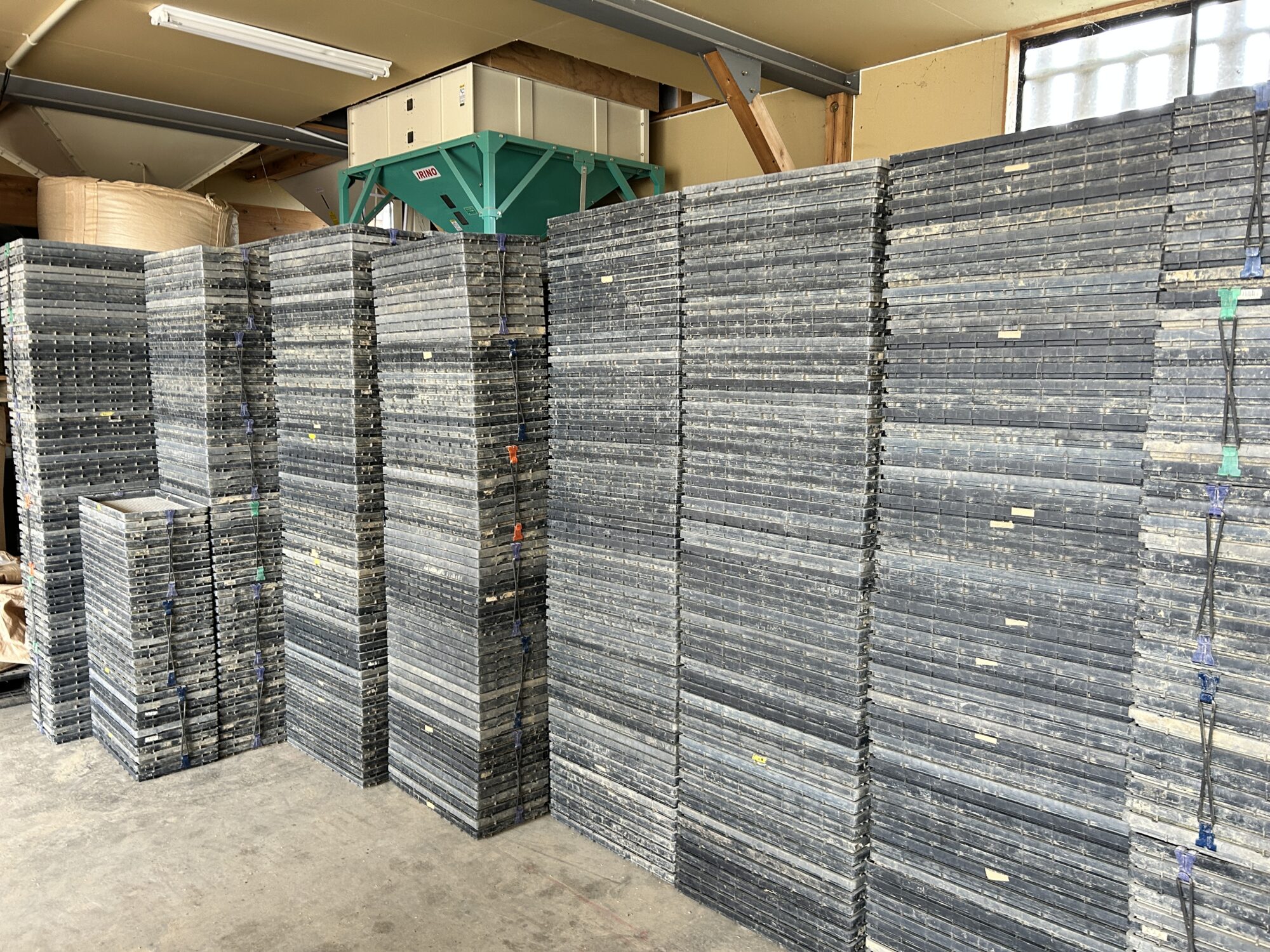

次に、組合の倉庫で種まきの準備。広い面積で育てていくためには、大量の苗箱が必要。その数5,000箱!数人のメンバーで役割分担をし、苗箱を倉庫に運び入れます。

播種(はしゅ)機・育苗(いくびょう)機の組み立てもこのタイミングで行います。播種機は、効率的に安定した播種(→種まき)をするために必要な機械。一つひとつの機械がかなり重い!(笑)

ここまできて、ようやく種まき作業。作業は大きく2つの工程に分かれます。

①播種機を使って種まき作業

数日間浸種(種籾に水分を吸収させる作業)した種を苗箱に植えていく作業。播種は、土入れ→浸水→肥料撒き→種撒き→土入れの順番で行います。数人で担当を分け、定期的に箱や肥料・種を補充したり、工程に滞りないかをチェックしたりします。一見単純な作業に見えますが、気を抜くと途中で箱が詰まってしまったり、土の補充が遅れて空箱に種が入ってしまったり…。種がしっかり工程通りに植えられるように、気を使いながら作業を進めます。種まきが完了した苗箱は軽トラックに積んでいきます。

②播種した苗箱をハウスに置く作業

種まきをした苗箱は、苗を育てるハウスに移動させます。ハウスの横に軽トラックをつけ、ずれが生じないように整理しながら苗箱を置いていきます。ここで登場するのが自動苗箱置き機!この機械に苗箱を載せていくと、エンジンの動力でゆっくりと後退しながら地面に苗箱が置かれていく、という仕組み。ハウスの端や入り口が狭いハウスなどは、機械を使わず人力で置いていきます。

ハウスに苗箱を置き終わったら、シートをかけていきます。苗焼けや高温障害を起こさないために行う大事な作業。全ての苗箱にかかるよう、数人で手分けしながら被せていきました。

一部の苗箱は育苗機に入れ、芽が出るまでの3日間温度を管理しながら苗を育てました。こちらも同様に、ハウスに並べていきます。

苗たちの今後の成長がとても楽しみです!

苗たちの今後の成長がとても楽しみです!

最後に、ここまでの感想。

今回は主に、4月上旬〜下旬に行われる、準備・種まき作業について取り上げました。まだ関わり始めて数週間ですが、第一に、とても楽しい!これまでデスクワーク中心の仕事をしてきた私からすると、何もかもが新鮮に感じました。

同時に、順調な生育のために、細かな管理・気遣いをしている組合の方々に敬意を払わずにいられません。私が関わっていることはほんの一部であり、日々の細かい業務こそが、美味しいお米をつくるための真髄だと思います。

これからの工程もすごく楽しみです。自分たちが関わったお米を食べられると思うと、秋が楽しみで仕方がありません!まだまだ(米だけに)新米の筆者ですが、これから随時発信をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします!

………………………………………….

UGONEWS編集部(地域おこし協力隊|土田大和)