総面積のおよそ6分の1を耕地面積が占める羽後町。冬は白一色に染まる特別豪雪地帯で、先人たちの時代から土地を耕し豊かな農産物を生み出してきました。生きる上で欠かせない「耕す」という営み。その一方で日々の「食べるもの」を得る以外の時間を活かし、豊かな生活を耕す人々がいます。UGONEWSではそうした人々を「たがやすひと」と呼び、暮らしの中で自分の「好き」を極めるその姿を紹介していきます!

一人目の「たがやすひと」は、吉田知洋(よしだ ともひろ)さん(30歳)。「ポケモンカードゲーム(通称:ポケカ)」をやり始めてわずか2年半で公式資格を取得、秋田県内でバトル大会を主催するなどポケモンカードゲームを広める活動を行っています。なぜ、そこまでのめり込むのか。その理由を探るべく、吉田さんが主催するバトルイベントに突撃取材しました。

公認自主イベントを主催、地域を超えるポケカ愛

7月26日(土)の朝10:00。羽後町西馬音内にある巨福会館にゾロゾロと人が入っていきます。その数なんと31名。3分の2以上が町外からの参加で、横手市や秋田市、男鹿市から来たという人も。小学生から40代まで多世代のプレイヤーが各地から集った目的は、吉田さん主催の公認自主イベント「UGO TOWN LEAGUE(ウゴ・タウン・リーグ)」に参加すること。

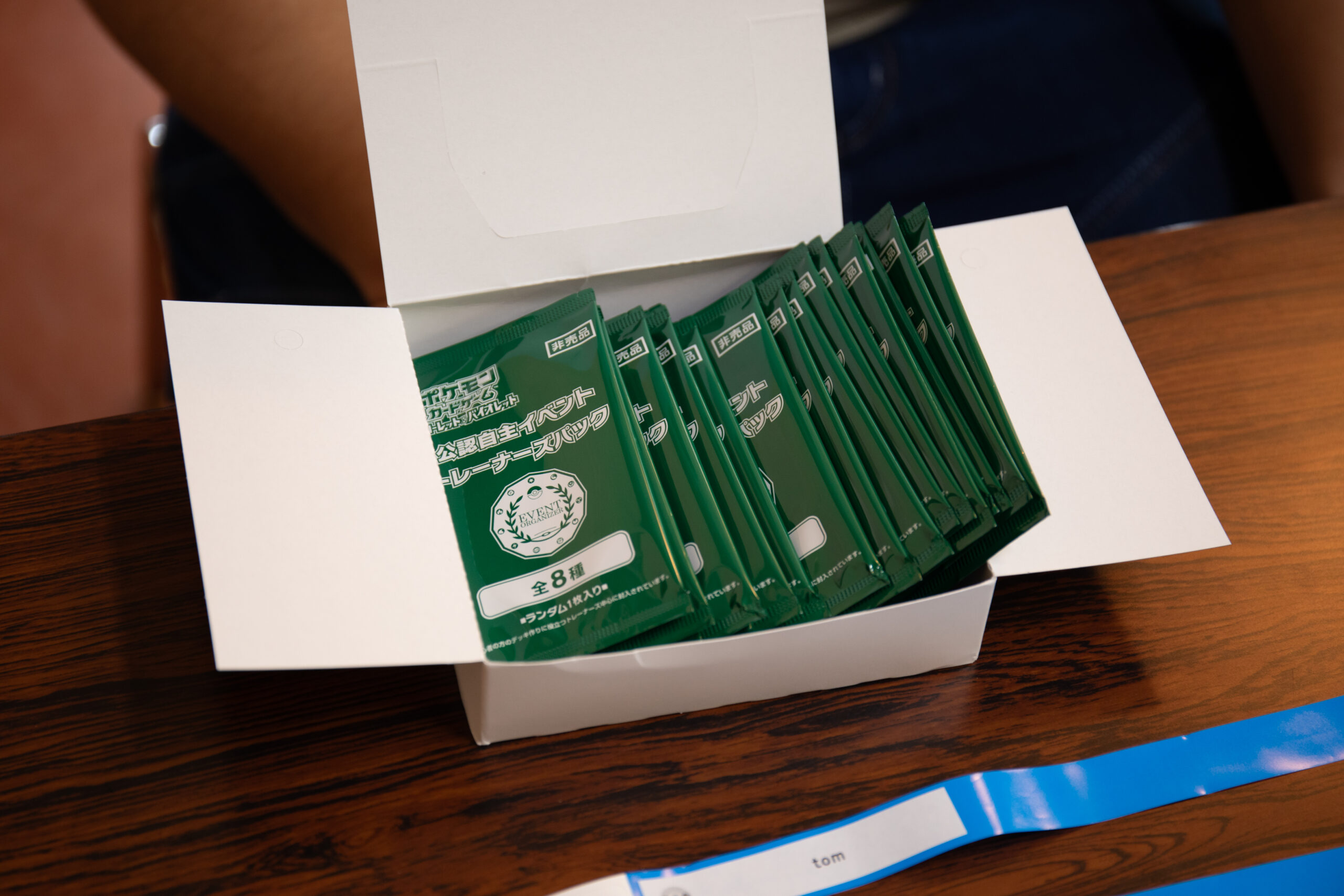

以前から「羽後ポケカ」という名称で定期的にバトルイベントを開催してきた吉田さん。今年初旬に公認自主イベントを開催できる「イベントオーガナイザー」という公式資格を取得し、今回が資格取得後、初の主催イベントとなりました。公認自主イベントには1人1,000円の参加費がかかりますが、レアカードがゲットできるかもしれない限定トレーナーズパックがもらえるなどなんともワクワクする仕組みが。公式大会で着用されるリストバンドを模した青色のバンドを配布するなど、大会の雰囲気作りにもこだわっています。

「羽後ポケカ」で特徴的なのが独自ルール。今回の大会のテーマは「不遇ex救済」。普段選ばれがちな強いポケモンの使用を禁止し、活躍機会の少ないカードのみを使ってプレーするルールです。

「ポケモンカードでは、強いデッキというのがある程度決まっています。特殊ルールを設けることでいつもと違うデッキを使うことになり、いろんなカードを知ると同時に、たくさん考える機会を作れるんです。それに特殊ルールを設けた大会では運に左右されることが多く、初心者でも勝てる確率が上がるんですよね。勝てる喜びを味わえることで『またやりたい』と思えて、次につながるのも理由の一つです」

もうひとつ、参加者のテーブルで目につくのがカードを入れる「デッキシールド」と、カードの下に敷く「プレイマット」。ポケモンカードは貴重なもので万越えのものもあり、カードが傷つかないようにカバーをかけるのがプレイヤーの中では通例となっているそう。ポケモンやアニメのキャラクターなどデザインは様々で、使用するアクセサリーに各プレイヤーの個性が光ります。

試合の制限時間は25分。試合開始の合図とともに一斉にバトルが開始されました。試合が終わると勝敗をオンライン上の専用アプリに記入し、アプリ上に表示された次の対戦相手とまた試合が始まります。

ポケモンバトルは頭脳勝負とあって糖分を消費するらしく、会場受付でエナジードリンクや羽後町産スイーツが並びます。ランチには町内飲食店を利用する人もいれば、太陽食堂の焼きそばを注文して会場で食べ、残りの時間で対戦に興じる参加者の姿も。試合もあるのに休憩時間もバトルをするなんて、ポケカ愛、底が知れません…。

ランチを挟んで後半戦、の前に余興の時間。吉田さんに質問を投げかけ、指定されたポケモンカードを制限時間内に特定するというもの。「種ポケモンですか?」「水タイプですか?」「HP200ですか?」。カードの知識量を競うゲームとあってマニアにはたまらない時間のようで、鋭い質問が出ると「お〜っ!」と歓声が上がります。なかなか当たらない中、ドンピシャで正答を弾き出した参加者には拍手とカードパックが贈呈されました。余興にも全力投球する参加者のポケカ熱、恐るべし。

ポケカ初心者、バトルに挑戦。

みなさんの試合を見ていたら「やってみたら?」と吉田さん。なにせ初心者なもので、まずはルールを教えてもらい、実際にバトルをやってみることに。

まず山札をきり(不正防止のため、自分の山札は相手にもきってもらう)、じゃんけんをして先行後攻を決めます。山札からカードを7枚引き、続いて山札からカード6枚を左上に、手札からたねポケモンをベンチとバトル場に置きます。これで準備は完了です。

ポケモンカードは勝敗の決まり方が複数あり、次のいずれかの状況になれば試合終了となります。

- バトル場の左上に並んだ6枚のカードを全て取った場合

- 山札からカードを取れない場合

- ベンチ、バトル場ともにポケモンがいない場合

いざ始まってみると、これが難しい。1ターンの最初に山札から引けるカードは1枚、しかもランダムなので欲しいカードが欲しいタイミングで出てこない。自分のターンでエネルギーカードをつけてポケモンの攻撃力を上げたいのに、手元にトレーナーズカードしかなくて手が出せない。相手の出方を読んでカードを出したのに裏をかかれて攻撃を受ける。思い通りにいかない…と思いきや攻撃や作戦が上手くいくこともあり、だんだんと楽しさがわかってきました。これはハマりそう。

ちなみに今回の試合ではスタートデッキを使用。デッキとは、対戦で使用する60枚のカードの束のこと。ちなみに吉田さんのデッキへのこだわりは、「強いデッキ」よりも「面白いデッキ」を作ること。相手の知らないカードを使い、相手から「見てもいいですか?」と聞かれてカードを見せる時間が楽しいそう。デッキにもその人の個性が出るようです。

子どもから大人まで一緒に楽しめる、そこが魅力

「イベントオーガナイザー」の他に公式大会等で審判として活動できる公式資格「公認ジャッジ」も取得し、先日行われた秋田市のイベントでジャッジを務めるなど活躍の幅を広げる吉田さん。昔からポケモンカードが好きだったのかと思いきや、始めてからまだ2年半ほどしか経っていないそう。「飽き性なので、こんなに続くことはなかなかない」と本人も不思議そうな表情。

幼少期はポケモンのゲームソフトにハマり、大人になって友人と「カードゲームも楽しそう」と話したところから2人でポケモンカードゲームを始めることに。市販のスターターパックを購入し仲間内でゲームを楽しんでいましたが、あるときポケモンカードゲームの全国大会「ポケモンジャパンチャンピオンズシップス(通称:JCS)」のYouTube配信を見て「自分も大会に出てみたい!」と一念発起。JCSへの出場資格を得るために、出場ポイントがもらえる公式大会に出場するようになりました。

公式大会に出場して感じたのが、競技に対する考え方の違い。「強い人たちは手元にあるカードだけではなく、山札にあるカードのことも考えながらプレーしていた」。レベルアップを図るため他地域のプレイヤーを誘って公式大会に向けた練習をするようになり、次第に規模が大きくなって今の主催イベントの形に至ったといいます。

「将来は、羽後町で100人規模のイベントをできるようになりたい」と話す吉田さん。秋田市であれば人が集まりますが、羽後町はアクセスの面でハードルが高いそう。それでも町内の人を誘って一緒に試合をするなど、着実にポケカ人口を増やしています。今大会でも「吉田さんに誘われて」「小さい頃にやっていて、久しぶりにやってみようかなと思って」と、吉田さんに誘われてポケカにのめり込んだ人たちの姿がありました。

最後に、吉田さんの思う「ポケモンカードゲームの魅力」について聞きました。

「勝ち方がいろいろあるからこそ、どんな状況でも勝ちにこだわれるのが面白いところ。ポケモンカードゲームでは一方的にやられることはほとんどなく、一発逆転もあり得るんですよね。子どもから大人まで、シンプルなルールのもとで同じ土俵で戦えるのが魅力だなと思います」

「それから、対話があるのもポケモンカードゲームの魅力。一回のターンでやりたいことを全てやるという形なので、相手のターン中にプレーを見ながらずっと次の手を考えるんです。そのプレーを受けて、『自分はこう返します』と自分のプレーを進める。試合の前後に必ず『よろしくー』『ありがとー』と挨拶を交わし、話したり笑ったりしながらプレーするというのもポケモンカードゲームならではだなと思います」

ポケモンカードは相手がいなければ成り立たないゲーム。だからこそ大会を主催することでさまざまな人との交流が生まれ、周りの人の暮らしまで豊かになっていく。吉田さんのたがやしてきた「ポケモンカード愛」はジワジワと、けれど着実に裾野を広げています。あらゆる魅力が詰まったポケカ、その深みはとどまるところを知りません。

………………………………………….

UGONEWS編集部(地域おこし協力隊|岸峰祐)